Mereka menghalangi jalan. Lima orang memakai kaus hitam dan memakai celana jeans sobek yang dihiasi aksesoris rantai di dekat saku. Sablon logo tulisan berbentuk kupu-kupu menghiasi kaos kumal mereka, di bawah logo tersebut tertulis “Slank Nggak Ada Matinya“.

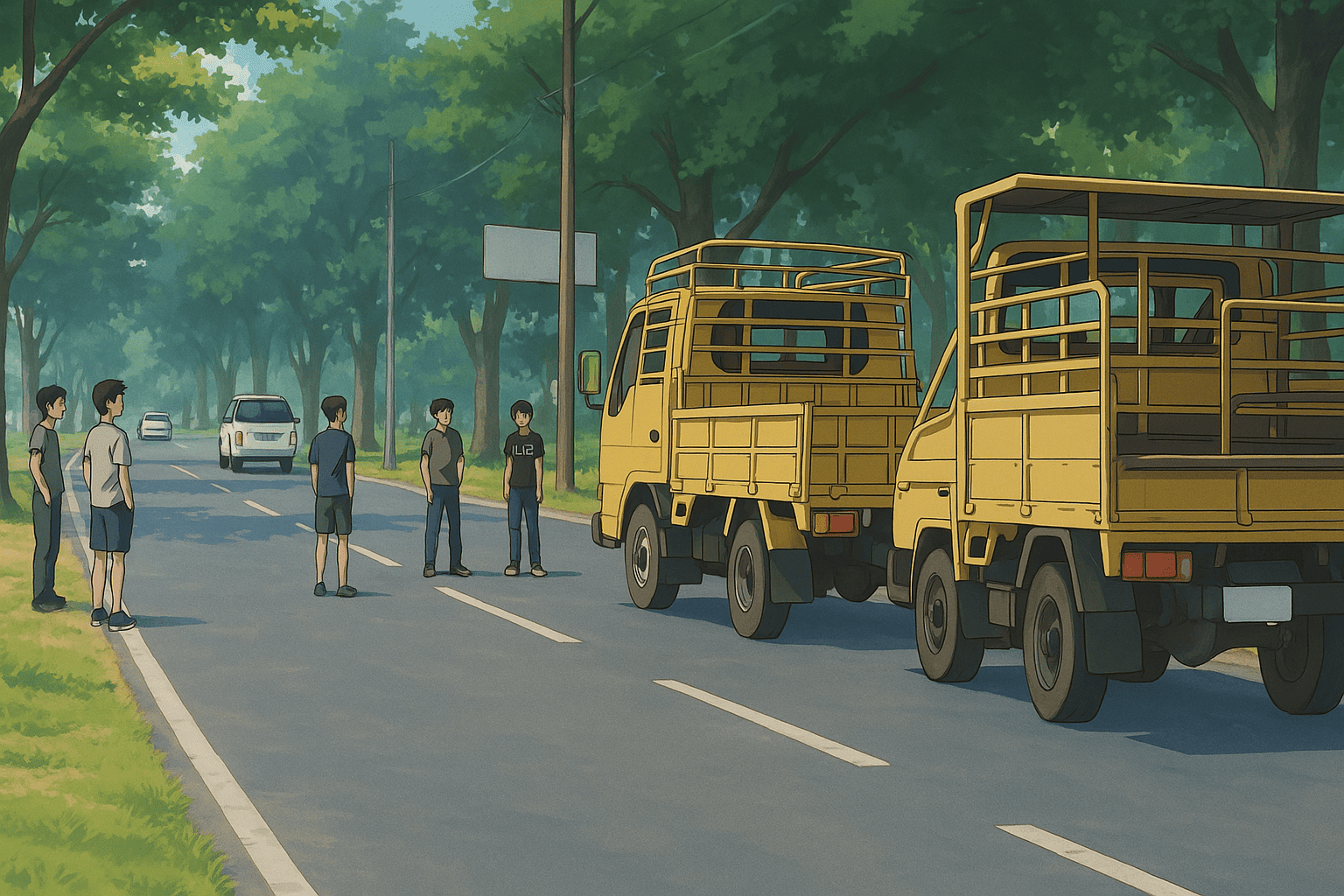

Mereka terlihat masih muda, mungkin sekitar 17 tahun. Berperawakan tinggi dan ramping. Salah satu dari lima orang tersebut berjalan dari pematang jalan menuju ke tengah. Pelan tapi pasti. Matanya memicing. Tak berselang lama, terlihat sebuah truk. Mereka menyebutnya lempengan. Yang berarti truk yang memuat kontainer dari pelabuhan tetapi sedang kosong muatannya. Ia Terlihat melambaikan tangan, yang satunya lagi berteriak, seraya menelungkupkan kedua telapak tangannya di atas kepala, seperti sedang memohon, dan sisanya melihat rekannya dari tepi jalan sembari bersua dengan rokok bekasnya.

Aku tidak menahu tujuan mereka. Tampaknya datang dari jauh, namun seperti tanpa bekal apa pun. Makanan? Hei, itu bukan yang mereka butuhkan, anak-anak itu percaya, mereka tidak akan mati hanya karena makanan. Imunitas tubuh anak-anak itu kuat, mampu bertahan dalam kondisi apa pun. Mereka hanya butuh Tuhan, titik. Walaupun kenyataannya mereka tak menjalankan kewajiban kepada Tuhan. Toh, Tuhan pun masih mengasihani mereka. Buktinya mereka hidup sampai sekarang.

” Ini mas makanannya.”

“Makasih mbak,” ujarku pada penjual makanan yang menyajikan seporsi nasi padang. Warung ini tidak besar, halamannya pun tidak terlalu luas, hanya sekitar lima kali enam meter, dan terletak di selatan jalan pantura. Perutku sudah berbunyi, perlahan kulahap makananku sembari menatap jalan beraspal tebal yang berdebu. Truk-truk besar lalu lalang, membawa berbagai muatan: pasir, mebel, besi, motor, ah tak perlu kusebutkan semua, kalian pasti sudah tahu sendiri jalur pantura, ‘kan? Namun yang paling menarik perhatianku adalah mereka berlima. Memutar kembali masa-masa itu. Andaikan saja aku lebih dewasa, andaikan saja bapak tahu, mungkin saja semua tidak terjadi.

****

“Sesok sido melu, Mar?” (besok jadi ikut, Mar?). Tanpa basa basi aku pun mengangguk menerima ajakan temanku.

Bapak di rumah, bekerja sebagai guru dan mengajar di madrasah merupakan profesinya. Bapak adalah insan yang amat takut dengan Tuhannya. Pernah suatu malam, kulihat Bapak duduk bersimpuh sendirian di kamar –perlu kau tahu, rumah kami memang tidak ada tempat khusus untuk ibadah— kudengar dia seperti sedang cegukan disertai tetesan air yang menurutku laksana butiran-butiran embun pagi. Saat bapak telah tidur, aku pun memegang sajadah yang dipakai Bapak. Basah. Memang benar, Bapak menangis.

Bapak tidak menahu jika aku jarang shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Padahal beliau adalah tokoh masyarakat. Buat apa? Aku percaya Tuhan, tetapi nyatanya tidak shalat pun aku masih hidup, aku masih bisa makan, lalu untuk apa sembahyang? Pikirku.

Bapak juga tidak tahu jika aku sering pergi ke suatu tempat yang jauh, dengan dalih mengikuti pengajian. Konser nampaknya lebih cocok untukku. Hanya di dalam konser seorang Martoyo mendapatkan kesenangan, dan hanya di dalam konser seorang Martoyo menjadi dirinya sendiri. Bukan seseorang yang sedang menyelinap dari dirinya sendiri dan menjadi sosok lain sebab itu yang diinginkan Bapak.

“Le, kowe arep neng ndi?” (Nak, kamu mau kemana?) Dengan logat jawanya yang khas, dia bertanya padaku yang sedang mengenakan kemeja abu-abu lengan panjang, sarung yang asal-asalan kupakai sehingga lipatan yang terdapat di perut terlihat menggelembung. Tak lupa aksesoris kepala yang kujinjing sembari menuju pintu rumah.

“Biasa pak,” Bapak hanya bisa terdiam. Sebenarnya aku tidak ingin memakai kemeja dan sarung, aku seorang Martoyo hanya menjadikan kemeja sebagai baju penyamaran hobiku. aku mengenakan kaus hitam yang sudah dipotong lengannya, sehingga hanya menyisakan lubang besar di kedua sisi kaos. Jika dipakai, bahu sampai bawah ketiak akan terlihat. Tidak kuketahui namanya, tapi aku biasa menamainya singlet. Sesaat setelah keluar dari pintu, temanku datang menjemput menggunakan motor alfa klasik yang suaranya menggelegar. Dengan motor itu kami melaju menuju tempat ‘ganti baju’. Rumah Santo.

Aku bersiap. Di rumah Santo, aku duduk di kursi kayu yang berada di teras rumahnya, rehat sejenak menanti jam keberangkatan. Aku yang notabene seorang Martoyo juga butuh istirahat. Martoyo juga seperti kalian; manusia biasa. Santo menyeduh kopi, dua cangkir, santo menyodorkan salah satunya ke arahku.

“To, kowe Percoyo pengeran?” (to, kamu percaya Tuhan?) tanyaku padanya. Dan seperti biasa, Santo tidak peduli. Dia hanya diam tak bergeming seraya menyeruput kopinya. Berarti dia belum berubah. Santo lebih dari aku, lebih bodoh. Dia bahkan tidak tahu Tuhan itu apa, hidupnya tidak teratur sama sepertiku, hanya saja aku masih percaya pada tuhan. Tuhan tidak pernah marah padaku, kenapa? Karena aku seorang Martoyo percaya Dia. Aku juga yakin Tuhan tidak akan berani marah pada Martoyo. Dia Maha Pengasih, ‘kan?

Malam telah larut, kami yang berangkat telah sampai di jalan raya. Berjalan kaki menuju jalan raya agaknya cukup memakan tenaga. Juga angin malam yang berhembus turut mengelus-elus kulit kami yang hanya berlekatkan singlet. Dingin, tapi kami terbiasa. Jarak antara rumah Santo dan jalan raya cukup dekat hanya sekitar 15 menit. Meski hanya 15 menit, malam ini ritme waktu sepertinya berubah, terasa lama, kemudian perasaan tak mengenakkan mulai muncul. Ah, mungkin cuma perasaan. Biarkan saja. Aku seorang Martoyo, tidak akan takut dengan perasaan.

Sampai hal itu terjadi.

Mataku mengerjap kerjap mencari tahu apa yang sedang terjadi, yang tersisa dari sebuah memori otak sekarang hanyalah suara klakson yang nyaring, dan seberkas sorot yang menyilaukan dengan aku yang berdiri di depan mereka. Perlahan kudapati aku seorang Martoyo terkapar di atas aspal. Perlahan juga kudapati aku seorang Martoyo tidak bisa bergerak. Di pelupuk matanya sekarang hanyalah noda darah yang mengalir, di ikuti seberkas masa lalu yang disertai penyesalan. Di dalam hati, aku seorang Martoyo berkata, “apakah Tuhan marah pada Martoyo?”

Di tengah kejadian, aku seorang Martoyo mendengar suara sepeda dengan pria paruh baya berpeci putih di atasnya yang dengan segera mengulurkan tangannya di depan pelupuk mataku. Bapak. Ia nampaknya sudah curiga padaku sedari berangkat, dan dengan sengaja mengikutiku lalu menemukan seorang Martoyo yang tergeletak tak berdaya. Sejak saat itu aku bukanlah seorang Martoyo, tetapi aku hanyalah Martoyo.

******

“PUAAK MANDEEK! “ (pak berhenti!)

Braak!

Uhuk.. Uhuk.. Aku tersedak, mendengar suara barusan sontak saja membuat terkejut semua orang termasuk aku yang sedang mengisi perut. Aku tahu apa yang terjadi. Kerumunan pun tak terhindarkan. Bagai semut mengerubungi tetesan sirup. Perlahan aku menerobos kerumunan dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan benar saja, tergeletak salah satu dari mereka berlima –yang berjalan ke tengah jalan— darah mengalir kesana kemari, dan ia tak bergerak. Temannya hanya memegangi sembari meminta tolong, yang satunya lagi berteriak histeris.

Orang yang mengerubungi pun hanya berbisik bisik tak karuan, sibuk memotret kejadian seakan dirinya adalah reporter televisi yang digaji. Tak ada yang menelepon polisi, ambulans, atau semacam bantuan lainnya. Yang ada hanyalah tatapan sinis dari mata yang sok suci. Sedangkan aku sendiri, hanya berdiri mematung menatap mereka sambil menggerayangi sisa-sia makanan di sela-sela gusi dengan jari. Aku tak mau tahu nasib mereka, aku tak peduli. Hanya penasaran saja bagaimana Tuhan bekerja, apakah Tuhan mengasihaninya? Jika benar, aku ingin melihat langsung, bagaimana kasih sayang-Nya bekerja?.

Cerpen ini telah terbit di Majalah Al Irsyad edisi 12 tahun 2021. Penulis adalah orang yang problematik, yang terancam kena gangguan jiwa kalau tidak menulis.

![]()